Cinéma & Pop Culture : du spectateur au consommateur

Le fait est : notre rapport au cinéma a changé au cours de ces dernières années. Ce qui était alors de l’ordre du « spectacle » est devenu du « consommable ». Non pas – entre nous – que la logique économique du blockbuster soit quelque chose ni de réellement nouveau, ni de vraiment surprenant. Mais il conviendrait de comprendre que nos nouveaux modes de consommation effrénée d’images ont un impact direct sur l’appréciation de ce que nous voyons… et donc sur sa perception critique.

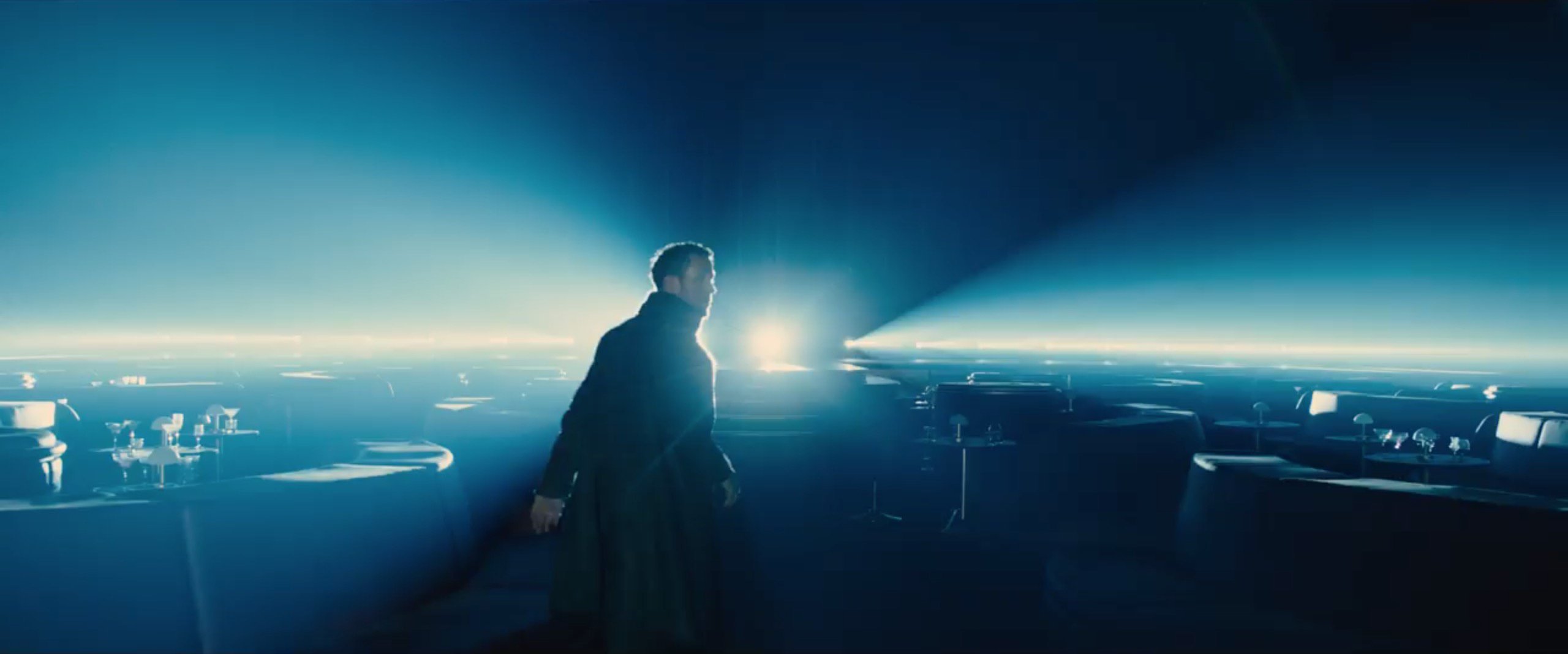

À propos de la bannière

Avant que nous entamions ensemble une réflexion sur la pop culture, je voulais vous parler de la bannière. Deux monuments de pop culture (Star Wars & Stranger Things) réunis par le talent du concept-artist Michael Maher Jr. Un crossover intéressant entre un monument filmique et un succès sériel qui n’a de cesse de citer les codes de l’époque du premier…

Cette belle illustration n’est qu’une partie du travail impressionnant de ce peintre digital, que je vous invite à aller découvrir.

Spectateur de quoi : série, cinéma ou les deux ?

Cette dernière décennie a profondément bouleversé le paysage de la création audiovisuelle. Non seulement les techniques sont devenues plus accessibles, mais les modes de diffusion se sont aussi transformés en profondeur. D’un côté les caméras à grands capteurs et les logiciels se sont largement démocratisés. Et la production de contenus en ligne permet en plus de s’y former avec plus ou moins de succès. D’un autre côté les hébergeurs et diffuseurs en ligne adaptent leurs infrastructures afin de proposer une expérience toujours plus qualitatives. Si les chaînes Youtube à succès cultivent encore consciemment un amateurisme de façade, ce n’est pas le cas de diffuseurs comme HBO ou Netflix. Car la qualité technique des contenus sériels n’a désormais plus rien à envier aux plus grandes productions d’Hollywood… ni à leur budget.

Face à cela, la production cinématographique tente de s’adapter. Pourtant quoiqu’on en dise le temps cinématographique diffère grandement du temps sériel ou du temps viral. Le cinéma est un espace « extra-quotidien ». Tout comme aller au théâtre ou au cirque, la séance de cinéma s’inscrit dans quelque chose d’extraordinaire et de « spectatoriel ». Youtube et Netflix, à l’inverse, incarnent par leur modèle la consommation quotidienne du métrage. Comme se brosser les dents, regarder une série avant de s’endormir relève de l’activité routinière.

Si la différence technique entre ces médias s’est amoindrie avec le temps, leur contexte de réception n’a lui pas beaucoup changé. Le cinéma restera un espace dans lequel on ne peut rien faire d’autre que de se confronter au film. La maison, celui où on peut en être extrait à tout moment. Car si le home-cinema supprime le problème des personnes trop grandes et des mangeurs de pop-corn, il peine à annihiler le quotidien qui ne cesse de se rappeler à nous. Notifications, téléphone, mail, diner à préparer : notre cerveau n’est pas également disponible lorsque l’on est sur son canapé (ou au fond de son lit) que lorsque l’on est au cinéma.

Les franchises pour serialiser le cinéma

Avec l’avènement des franchises, nous appliquons des schémas sériels à ce qui ne l’est pas. Rien de plus normal : Hollywood, inquiète par le succès éclair de ces nouveaux diffuseurs, tente d’en récupérer les recettes miracles. Acteurs récurrents, univers à cross-over, plastiques et looks similaires, effets de teasing… Tant de petites astuces qui permettent de créer l’illusion. Problème : le calendrier n’est pas le même ! Alors que deux épisodes de séries sont espacés (au pire) d’une semaine ; au cinéma quelques mois séparent deux petites paires d’heures de métrage. Pour combler ce vide, Hollywood a recours à la promotion. En distillant petit à petit des infos, des teasers, des photos, les majors ne font qu’appliquer une logique sérielle, en y ajoutant parfois une petite dose de viralité… pour couvrir le large spectre de l’audience Youtube/Netflix.

Mais le hic c’est que nous pardonnons moins au cinéma ce que l’on pardonne facilement aux séries. Du fait de son calendrier, un opus cinématographique n’a pas le loisir d’un épisode de série ou d’une saison « un peu faible ». Car le spectateur s’est mué en consommateur compulsif d’images animées. Générant donc un appétit vorace d’arcs narratifs et d’effets « Waouh » et donc sa nécessaire frustration ! Et le temps cinématographique est bien peu adapté à cette lecture sérielle.

Le spectateur dans les limbes de la critique

Là où le spectateur allait découvrir un film auparavant, il exige maintenant qu’il réponde à ses attentes… qu’il ne connait pas lui-même. Inconscient des raisons de sa propre frustration (rechercher une expérience sérielle dans une expérience cinématographique), ce spectateur/consommateur redouble d’inventivité absurde pour exprimer son mécontentement. C’est le mal de cette décennie où chacun s’improvise critique, conscient d’une audience sociale qu’il croit être un pouvoir. Pourtant la pertinence est souvent bien loin d’être au rendez-vous, ignorant les éléments constitutifs et la multiplicité de l’élément cinématographique.

L’adaptation est par exemple souvent accusée de trahir l’oeuvre originale. Mais comment vouloir d’un film qu’il soit le reflet parfait d’un livre ? Ou alors : comment aussi vouloir exiger de la fiction qu’elle soit absolument réaliste ? Me parler de la vitesse physique d’effondrement d’une tour dans un film où le protagoniste vole par 4000 pieds en slip rouge me laisse toujours un peu sceptique.

Voilà donc ceux d’hier qui reprochaient à l’épisode VII de Star Wars d’être calqué sur l’Episode IV ; reprocher à l’Épisode VIII de ne pas être dans l’esprit. Voilà donc ceux qui reprochent à la série X-men son manque de renouvellement, reprocher à Logan son parti-pris. Voilà donc les adeptes du « c’était mieux avant » regretter le « manque de surprise ». Voici donc à quoi en est réduit la lecture critique du spectateur pseudo-érudit : à faire des ponts, des comparaisons, à chercher toutes les références tout en souhaitant ne pas avoir à en faire.

À qui appartient le film ? Au spectateur ou au consommateur ?

Le glissement inconscient du spectateur en consommateur le laisse penser qu’il est propriétaire d’éléments culturels dont il n’est pas l’auteur. Alors qu’il reste profondément attaché aux éléments de sa pop-culture, il voit dans la volonté des majors de satisfaire les fans, un rapport commercial. Mais envisager les producteurs comme des artisans au service de l’audience, c’est enterrer le cinéma dans une logique consumériste. Or c’est bien souvent ce consumérisme qui est pointé du doigt pour son conformisme ou sa disruptivité.

En nous envisageant comme les clients d’une industrie de divertissement, nous nous fermons les portes au cinéma. Car nous venons acheter quelque chose là où le cinéma est une surprise. Voilà donc ce que serait la vraie cinéphilie de demain : accepter pleinement la découverte cinématographique, avec ses errances, ses imperfections et sa temporalité propre. Les franchises ne faisant pas exception à la règle. Les libertés irrévérencieuses prises avec des monuments de culture permettent justement d’en éviter la sclérose et l’indigestion.

C’est la base du Post-Modernisme et du nouvel Hollywood qui nous fascine toujours autant.

Vers le cinéma métamoderne

Face à la dernière décade, les lignes cinématographiques n’avaient d’autres choix que de bouger. Les techniques audiovisuelles ont énormément évoluées, mais le contexte mondial aussi. Nous prenons dans les dents des bouleversements géopolitiques et économiques qui ont forcément un impact sur la création et la réception culturelle. Peut-on établir un parallèle entre notre goût immodéré pour la résurgence de saga de la pop-culture et la montée des conservatismes ? Ce n’est pas impossible.

Si les oeuvres cinématographiques des décades passées ne perdent rien de leur maîtrise, leur réception elle ne saurait plus être la même. Le propos anti-impérialiste de Star Wars : un nouvel espoir ne saurait trouver un écho sur une génération qui ne connait pas les enjeux de la guerre du Vietnam. Tout l’enjeu est donc de réinventer ce cinéma post-moderne qui déjà citait ses aînés pour expérimenter, détourner, toucher.

C’est tout le propos de la cinématographie de Wes Anderson et notamment du Grand Budapest Hotel. En citant esthétiquement et narrativement des procédés classiques du cinéma, il réinvente et actualise un propos tout en navigant entre les époques. De la fascination de ce passé figé de carte postale, ne reste qu’un doudou prestige factice qu’il faut laisser pour vivre le présent.

Redevenir Spectateur

Sans aucun doute sommes nous en train de vivre la même chose au cinéma. Dans une société rompue à l’image comme jamais, toute l’industrie se cherche, se tâte, se renouvelle, expérimente. Avec l’arrivée de nouvelles techniques, et de nouvelles formes de narration, toute l’industrie cinématographique y est poussée.

À nous donc d’accepter d’envisager à nouveau cette découverte et de laisser nos doudous laisser la place à l’imprévu. À nous de redevenir spectateur et d’accepter le risque inhérent de profiter de l’industrie culturelle. Et laissons-nous aussi le loisir d’expérimenter et de créer, en gardant un regard attentif sur le passé, sur le présent et le futur.

Et puisque vous êtes là...

… j’aimerais vous dire encore un truc.

Vous êtes de plus en plus nombreux à me lire ici et à me suivre sur Twitter. Et je vous en suis infiniment reconnaissant jour après jour. Partager le savoir et les ressources gratuitement et sans publicité, est un pari que je me suis lancé il y a quelques années. Et j’en suis personnellement très heureux. Mais si tout ce contenu pouvait permettre à un enfant d’avoir lui aussi accès à davantage de savoir ?

Soutenir mon travail par un don, même minime, c’est aider les enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux. Je reverse en effet l’intégralité de vos dons à l’association PARTAGE. Si chaque lecteur donnait 1€, nous pourrions pourvoir aux besoins de plusieurs enfants sur toute une année.

Antoine J.

Témoignage. En bas de chez moi, à 100 mètres, il y a un cinéma municipal dont la programmation mêle blockbusters, films remarqués dans des festivals ici ou là, et approche ciné-club. Le plus souvent, j’y vais sans savoir ce que je vais voir. J’ai vu l’affiche, j’ai entendu un mot à la radio, quelque chose m’a décidé. Je ne lis aucune critique, aucun article, aucun commentaire. Je m’assois et je laisse le film venir. Sans a priori, avec le minimum de préjugés. C’est quoi un bon film pour moi ? Un film qui continue quand je sors. Un film moins bon ? Un film qui perd mon attention alors que je suis dans la salle. Voilà, je ne sais pas si j’ai apporté de l’eau à la réflexion proposée par l’article.

Sylvain BERARD

Bien sûr que ça apporte de l’eau. Je fonctionne un peu pareil. Surtout par coup de coeur de l’affiche. Mais dans le cas des franchises, cela devient de plus en plus compliqué. Est ce un drame ? Non parce que le genre est en train de se renouveler…et je trouve ça assez enthousiasmant en vrai.

David Mazet

Je vais me permettre d’élargir un peu le champ sociologique de réflexion :

Quand tu opposes (à raison) le spectacle Cinématographique à la consommation sérielle, tu oublies que cet état de fait n’est pas si historique que ça.

Le fait que le « FILM » soit reçu / vécu comme un évènement date de l’apparition du concept de superproductions (et, peu ou prou, de l’avènement de la Télévision : face à la concurrence du petit écran, les instances des studio ont « transformé » le mode de consommation en salle, afin de créer un contraste valorisant – tout comme on promu la couleur et les formats scopes).

Avant cela, l’accès à la salle était beaucoup plus fréquente – et beaucoup moins chère, soyons honnêtes – et on n’assistait moins à « Un film » qu’à « une séance » (comprenant films -au pluriel- actualités, dessins-animés…et des sérials !)

Que ce soit en France (avec les films de Louis Feuillade, par exemple), ou aux USA (des franchises comme Buck Rogers – cité au début de THX 1138, de Georges Lucas, tiens donc ! – Dick Tracy ou Captain América – déjà), le Serial historique avait mis en place dès les années 30 le vocabulaire narratologique dont se servent les showrunners actuels (Macguffin, Cliffhanger, arcs narratifs…), et les spectateurs « consommaient » donc ces produits filmiques avec la même nonchalance qu’un Netflix user actuel.

En prenant un peu de recul, on constate que l’aspect romantique « sanctuarisé » de l’expérience « Cinéma en salle » est peut-être en fait une parenthèse de l’Histoire, une anecdote (promue chez nous par des forces en présence telles que La Nouvelle Vague ou la Cinémathèque), et que nous revenons à l’heure actuelle à une « normalisation » : l’esprit humain est friand de récits, on consomme des « histoires » au quotidien depuis que le langage est apparu (autour du feu dans un abri sous roche), depuis que l’écriture est apparue (La Bible après tout est plus un recueil d’histoire qu’un essai philosophique), et depuis que le Cinéma est apparu donc…

Sinon, oui, le fait que tout un chacun s’improvise critique à longueur de temps, c’est une plaie !

Sylvain BERARD

Oui c’est tout le problème de cet article dont chaque paragraphe peut être étendu à l’infini.

J’aurais aimé en faire ma thèse après réflexion. Mais bon, toi comme moi savons que le travail universitaire ne me branche qu’à moitié puisque je fonctionne beaucoup à l’instinct plus qu’au bouquin.

Nous avons évoqués sur Facebook la passion actuelle pour les histoires plus que pour l’expérience. Pour moi c’est quelque chose qui est plutôt positif puisqu’elle legitimise à nouveau le merveilleux là où le réalisme et les « histoires vraies » commençaient à m’agacer. Et c’est ce que j’apprécie avec le format sériel qui permet vraiment de travailler, développer, et même foirer toute une nouvelle mythologie. Qu’elle soit diététique, ou plastique.

David Mazet

« Diététique » ???

Sylvain BERARD

Je te réponds par portable, perché sur un sapin de montagne. Excuse moi de ne pas discipliner mon stupide outil pommé. Il confond diététique et diegétique, ce sombre idiot sans culture.

David Mazet

Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l’avoir vu !

(et pis c’est plus la saison des sapins, va falloir trouver d’autres excuses !)