La pellicule fait-elle son grand come-back ?

Depuis plus d’un an, on assiste à un phénomène étrange. Alors qu’il y a à peine quelques années, la 3D envahissait nos salles – subvention massive du CNC aidant – voici que la pellicule semble faire un retour inattendu. La sortie des 8 Salopards de Quentin Tarantino, tourné en Kodak 65mm, n’en est que l’un des nombreux derniers exemples. L’année dernière tant aux Oscars qu’aux César, la pellicule faisait un retour massif dans les catégories Images (Le Grand Budapest Hotel – Unbroken – Saint Laurent – Sils Maria…).

Alors quoi ? Doit-on cette résurrection miraculeuse au militantisme de personnalités comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, ou Lazlo Nemes, virulents défenseurs du support ? Avons nous affaire à un effet de nostalgie un soupçon réac’ « C’était mieux avant »? Ou bien est-ce le résultat d’une esthétique hype déjà amorcée il y a des années par l’arrivée d’applications comme Instagram et Hipstamatic ?

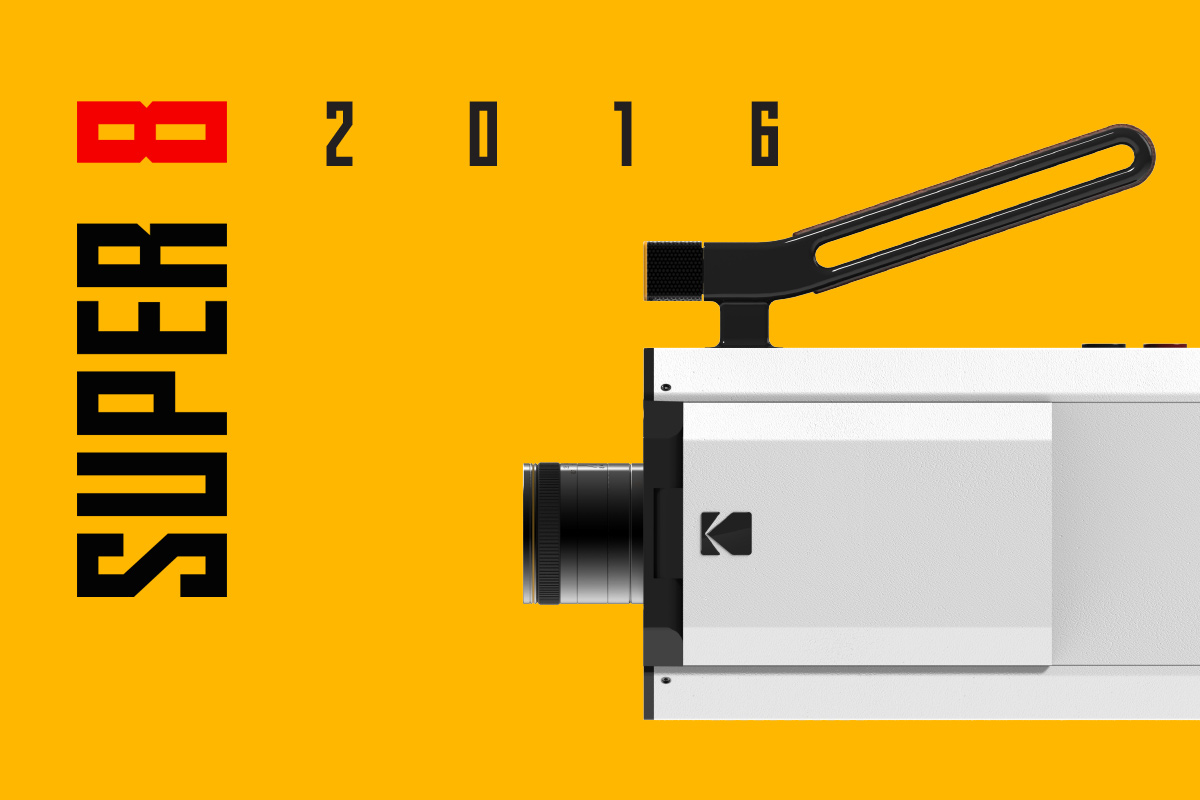

Se satisfaire de ces justifications serait à mon avis faire preuve d’une grande paresse. S’il répond à des mouvements de surface, la source est elle bien plus profonde. La présentation il y a quelques jours au CES 2016 d’une nouvelle caméra hybride Super 8mm conçue par Kodak en est un bon indice. Le tournage pellicule n’est pas qu’un caprice de réalisateur friqué ou de hispter snob en manque ; c’est aussi et surtout un enjeu technique, esthétique et idéologique.

Elle Fanning dans « Low Down » de Jeff Preiss. Chris Blauvelt le directeur de la photo a été récompensé pour son travail en Super 16mm

Dans le discours actuel, la pellicule vient bien souvent en opposition avec le cinéma numérique. Pour autant, et d’un strict point de vue technologique, si la conception des images vidéos numériques est calquée sur des principes hérités de la pellicule, elle a su avec les années s’en affranchir totalement pour se perfectionner. La redondance temporelle et spatiale de la majorité des codecs est par essence différent de l’instantanéité répétitive des images pellicules. Le temps a fini d’éloigner les deux technologies qui aujourd’hui n’ont plus rien à voir.

En réalité, il n’y a absolument aucune raison de choisir une technologie par rapport à une autre car elles n’ont tout bonnement plus rien en commun sinon leur finalité (restituer des images animées). Pour moi entendre « La pellicule c’est quand même mieux que le numérique » – et inversement – revient à entendre « La peinture à l’huile, c’est mieux que l’Aquarelle ». On ne compare pas Monet au Caravage. Les supports sont différents, les matières sont différentes, les techniques sont différentes et chacune, dans leurs maîtrises respectives, amènent au développement d’intentions et à une réception bien particulières.

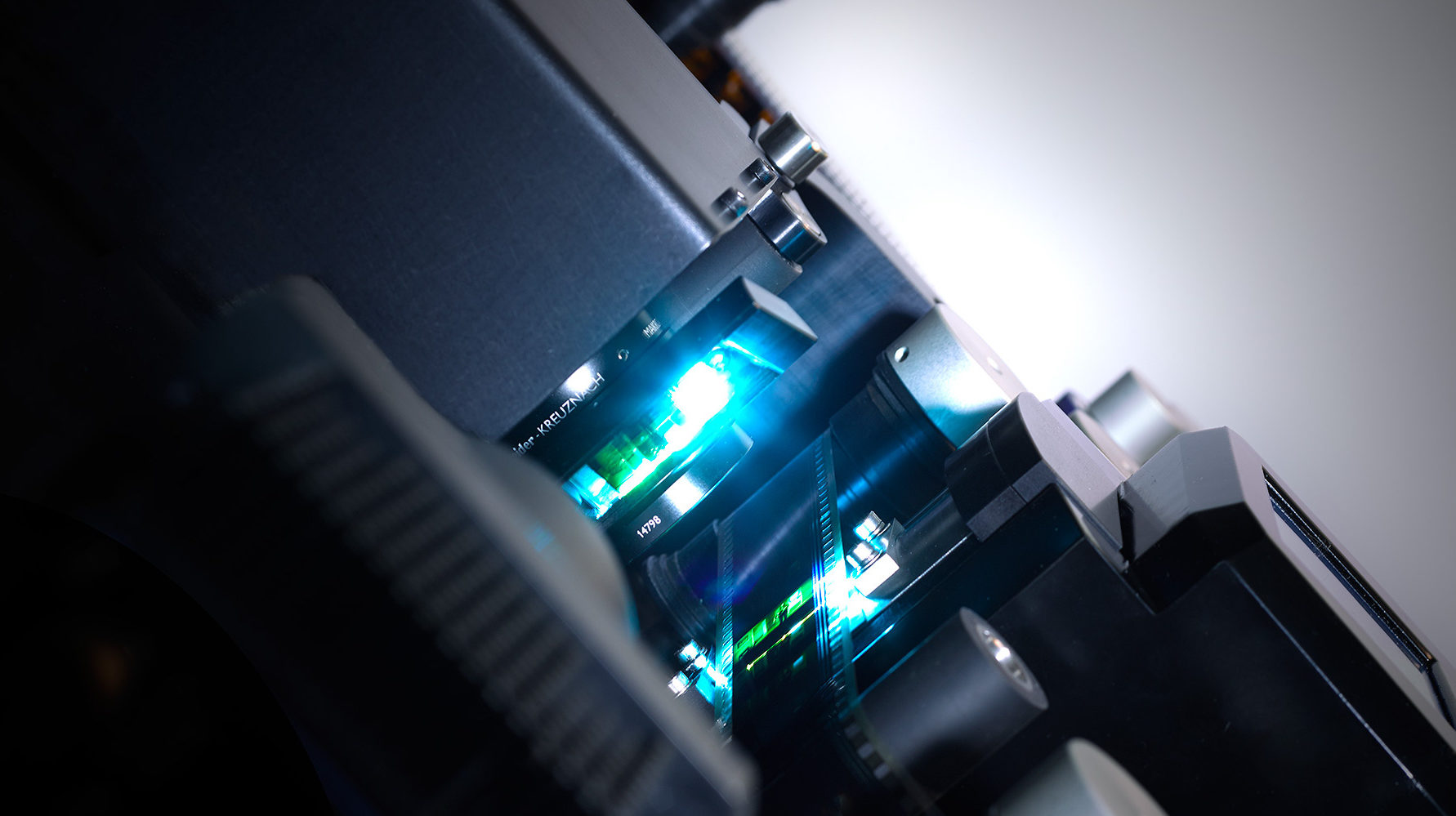

L’éternel débat de savoir si le numérique parviendra un jour à « rendre aussi bien que la pellicule » est un non-sens. Et ce même si des utilitaires comme FilmConvert permettent d’approcher de manière assez poussée ce rêve. La lumière se meut différemment sur une image numérique et sur la pellicule. Sur cette dernière la lumière pénètre ponctuellement le support à chaque fraction de seconde donnée. Dans le numérique la lumière s’attarde dans et entre les images. Cela est dû à la charge des photosites qui parfois se polluent les uns et les autres. Mais aussi à la redondance temporelle du codec qui interprète la lumière, et la duplique d’une image sur l’autre. À partir du moment où cette lumière se meut différemment, c’est toute la sensation de l’image qui s’en retrouve atteinte (puisqu’on parle bien de photo-graphie)

Il serait donc temps d’admettre que ce débat dépasse largement la simple affaire de remplacer des rouages mécaniques par des puces électroniques. Il convoque aussi des mécanismes qui relèvent parfois proprement de notre inconscient. Si un tournage pellicule inclut un coût important d’achat et développement des rushes, la caméra, elle, dure des dizaines d’années sans s’abîmer. Or avec le numérique, le renouvellement matériel intervient de plus en plus tôt. Il est soumis à la création effrénée de nouveaux standards tant au niveau de la résolution d’image, que dans le codage de celle-ci. Face à la course à l’innovation et à la performance technique qu’introduit le numérique à grands coups de sorties révolutionnaires tous les 6 mois, et face à son obsolescence programmée, la pellicule s’érige en gardienne des tentations consuméristes, voire chez certains créateurs militants comme un refus de la logique capitaliste. Un raisonnement que l’on peut décliner aussi du côté du spectateur. Le côté organique de la pellicule érige l’objet-film comme le travail plastique d’un créateur à la diffusion matériellement limitée, qui contraste violemment avec les blockbusters américains, toujours plus numériques, déclinés en centaines de milliers de copies, auxquels sont irrémédiablement collées les étiquettes de « pompes à fric ».

À l’heure où justement l’engouement pour l’analogique n’a jamais été aussi fort (en témoigne la sortie très ciblée des 8 salopards de Tarantino en version 70mm), il est peut-être temps de se pencher à nouveau sur les travaux de Walter Benjamin et de Theodor Adorno à propos de la reproductibilité technique dans l’art. La grande multiplicté des images animées dans laquelle nous vivons aura peut-être effectivement eu raison de l’aura de l’oeuvre d’art qu’est un film. La création de cartes de cinéma illimitées, la démultiplication des écrans et des canaux de diffusion (y compris le piratage), aura transformé les créations en objets consommés plus qu’appréciés (Ca va ! Mon pot de glace et moi aussi on se fait 5 épisodes de Friends le soir quand ca va pas). En cela le classement des films par leur placement au box office et à leur rentabilité en est un marqueur assez flagrant.

C’est peut-être au final ce glissement de l’objet d’art à l’objet consommé qu’illustre ce débat entre pellicule et numérique. Avons nous peur de perdre notre capacité à envisager un film comme une oeuvre plastique, empêtré comme il est parfois dans des considérations économiques? Il est certain que c’est une question que l’on est en droit de se poser. Pour autant la diffusion massive des oeuvres aura permis de créer une audience toujours plus sensible à la qualité des images. Cela ne cesse de donner naissance à des productions toujours plus léchées et à un véritable intérêt des créateurs pour l’aspect de leurs images. En résulte ce point logique du retour de la pellicule comme outil de création. Un retour au bercail qu’il n’aurait jamais dû quitter.

David Mazet

Alors, si je puis me permettre: on dit les « César », sans « s » …

Sylvain BERARD

Alors je m’en vais corriger cette effroyable faute et me flageller jusqu’au Châtelet.

David Mazet

(*CetTE effroyable faute…)

Sylvain BERARD

(Les examens à l’ESMI – et la défaite de l’UBB – m’ont tuer)

David Mazet

(Et Martin ScorSese !)